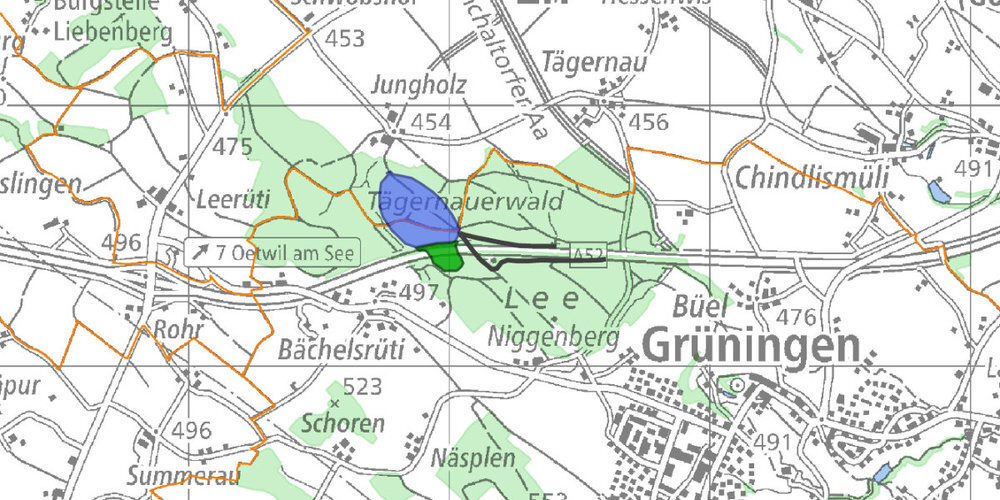

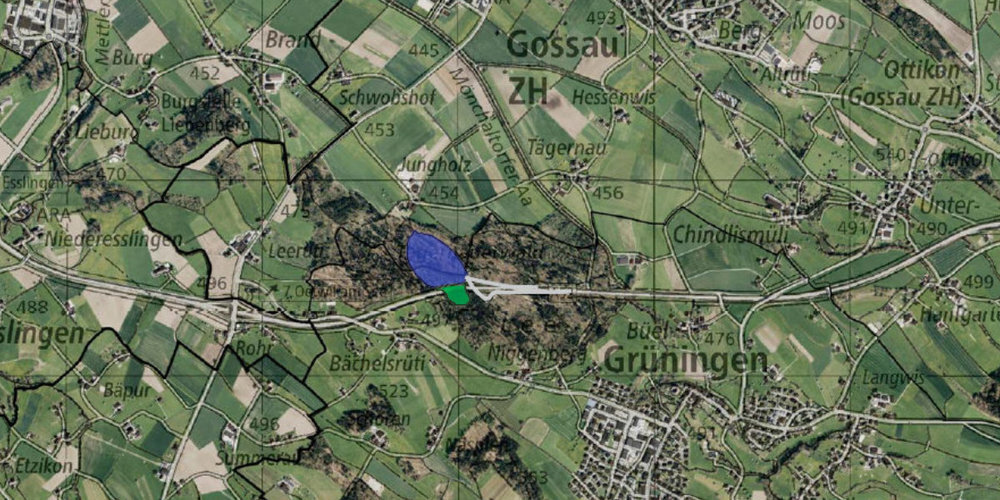

Als die ZAV Recycling AG (ZAVRe) vor einem Jahr mitteilte, dass sie trotz des im März 2022 eingereichten Postulats «Kein Schnellschuss bei der Deponie Tägernauerholz» weiterplane, schlugen die Wellen vor allem bei den Deponie-Gegner:innen hoch. Auch als die ZAVRe vor kurzem bekanntgab, dass sie den Gestaltungsplan nun erarbeitet und beim Kanton eingereicht habe, stiess das bei einigen auf Unverständnis, vor allem bei den betroffenen Gemeinden Gossau und Grüningen und bei der Organisation DepoNIE.

Höchste Zeit also, sich den Gestaltungsplan und vor allem die Hintergründe genauer anzuschauen. Die ZAVRe mit Sitz in Hinwil gewährte Zürioberland24 Einblick in den Gestaltungsplan zur Deponie Tägernauer Holz. Dabei wird schnell klar, dass die ZAVRe nicht die "Bösewichtin" ist, als die einige sie darstellen.

Nach Verbrennung bleibt Schlacke

Um den Grund für die Deponiepläne in dem Waldstück auf Grüninger und Gossauer Gemeindeboden zu verstehen, braucht es ein paar grundlegende Informationen.

Das Wichtigste vorweg: Nach dem Verbrennen von Abfall in den Verbrennungsanlagen wie der KEZO in Hinwil, bleibt ein Anteil von rund 20 % als sog. Schlacke übrig. In dieser Schlacke befinden sich noch wertvolle Rohstoffe wie Gold, Silber, Platin, Kupfer, Eisen und Aluminium. Durch ein innovatives Thermorecycling-Trockenverfahren, das von der KEZO in Hinwil entwickelt wurde, können diese wertvollen Rohstoffe aus der Schlacke gewonnen werden. Aus 100'000 Tonnen Schlacke können so rund 15'000 Tonnen Metalle gewonnen und dem Kreislauf zurückgegeben werden. Gemäss einer ETH-Studie werden dadurch jährlich 80'000 Tonnen CO2 eingespart.

Die ungeliebte Restschlacke

Was nach dem Verbrennungsprozess und der Rohstoffgewinnung übrigbleibt, ist die eigentliche Restschlacke. Diese Restschlacke ist ein dunkles sandartiges Gemisch, welches aus anorganischen Materialien besteht, und nicht einfach irgendwo ausgestreut oder anderweitig verwendet werden darf. Horst Meier dazu: «In der Schweiz gelten diesbezüglich sehr strenge Regeln. In nördlichen Ländern wird die Schlacke bis heute u.a. im Strassenbau eingesetzt. Früher war das auch in der Schweiz so, heute ist das bei uns verboten. Muss eine alte Strasse, wo Schlacke eingebaut wurde, saniert werden, ist die Entsorgung der Schlacke ein kostspieliges Verfahren.»

Diese Restschlacke muss also per Gesetz endgelagert werden. Einige Salze werden dabei durch das eindringende Regenwasser über einen Zeitraum von 30 – 50 Jahren ausgelöst. Dieses Abwasser wird über Sickerleitungen in den Deponien gesammelt und so lange über die örtliche Kläranlage abgeführt, bis keine Gefahr mehr für Mensch und Natur besteht.

Entwicklungen zur Schlackennutzung im Gang

Gemäss Horst Meier engagiert sich vor allem die in der KEZO eingegliederte Stiftung ZAR u.a. dafür, dass Verfahren entwickelt werden, um die Schlacke anderweitig verwenden zu können. Hierfür seien z. B. Kontakte mit der Zementindustrie vorhanden, um Lösungen zu finden.